Histoire du village de DABO

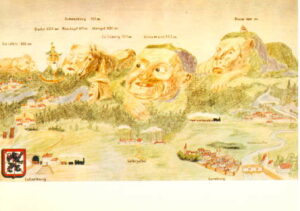

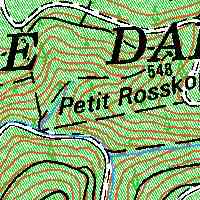

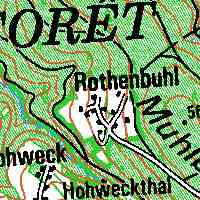

Dabo est un village, situé en plein sur des Vosges mosellanes, entre les communes de Sarrebourg, Phalsbourg et Saverne.

Au début du Moyen-Age, le Comté de Dabo était rattaché au Duché d’Alsace.

Il appartenait à Hugues Ier, comte du Nordgau au début du Xe siècle, puis à son fils Eberhard IV vers 934.

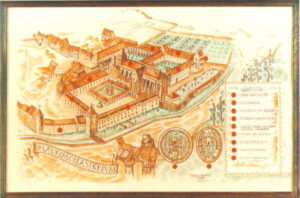

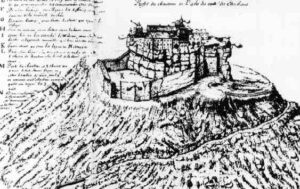

C’est à cette époque que le château a été construit, appelé Dachsbourg à l’époque (Dagsburg en allemand).

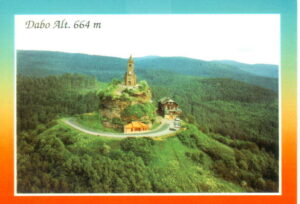

L’imposant rocher de Dabo, culmine à 664 mètres en haut d’un sommet de grès.Des vestiges appuient la supposition d’une présence humaine dès l’âge de pierre, puis des Celtes, des Triboques, des Romains et enfin des Francs.

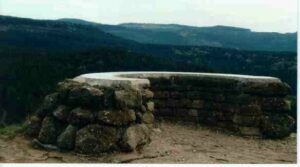

Les murailles encerclaient l’ensemble du rocher et comprenaient divers éléments : une tour d’habitation, de petites tours de guet et un bâtiment pour les réserves et les écuries, ainsi qu’un puits pour la

réserve d’eau (citerne encore visible aujourd’hui derrière la chapelle).

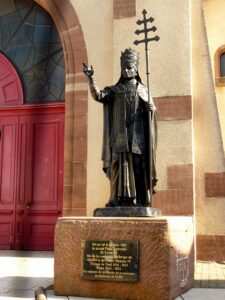

Helwige, petite-fille d’Eberhard, apporta le comté de Dagsbourg à son époux Hugues VII, comte d’Eguisheim(mort en 1048). Le personnage le plus

connu de cette branche d’Eguisheim-Dabo fut leur fils Brunon ou Bruno de Dabo, évêque de Toul puis pape, canonisé en 1087 (Saint Léon IX).

Le comté passa en 1234 à la famille de Linange (de Leiningen en allemand) lorsque l’héritière du comté, Gertrude de Dabo, fille et héritière d’Albert II de Dabo-Moha et de Gertrude de Bade, laissa veuf son troisième époux, Simon de Linange, qui reprit le titre en 1234. Ce

sont les Linange-Dabo qui régnèrent sur le comté jusqu’à la Révolution.

La mort de Gertrude de Dabo, seule héritière d’Albert II de Dabo-Moha et dernière comtesse de Metz, la question de sa succession entraîna la cité dans une guerre appelée « guerre des Amis » (1231–1234). L’évêque Jean Ier d’Apremont doubla ses possessions territoriales en y ajoutant les terres du comté. Une partie de la bourgeoisie messine lui fit la guerre, à lui et à « ceux de Porsaillis » (qui ont pris son parti) : le duc Mathieu II de Lorraine et le comte Henri de Bar. Mais l’argent messin fit son effet et le duc de Bar, acheté par les bourgeois, changea de camp, bientôt imité par le duc de Lorraine. Les bourgeois triomphants purent alors jeter hors des murs ceux de Porsaillis et les corps de métiers qui les soutenaient. Ils les bannirent à vie de la cité après avoir brûlé leurs bannières et les avoir délestés de tous leurs biens et assiégèrent l’évêque réfugié dans sa forteresse de Saint-Germain. Jean d’Apremont, obligé de reconnaître sa défaite, fit la paix et dut reconnaître l’indépendance de la cité.

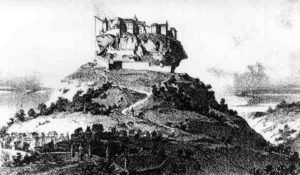

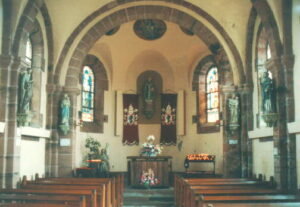

Le château de Dabo fut détruit totalement en 1679 sur ordre de Louis XIV et de Louvois, son ministre d’État. Le rocher restera nu durant un siècle et demi jusqu’à ce qu’en 1825 une chapelle consacrée à Saint-Léon y fut construite.

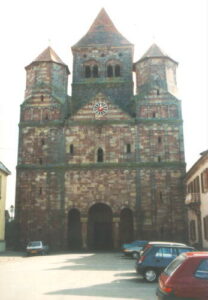

Suite à de violentes intempéries, le bâtiment fut démoli en 1889 puis reconstruit dans un style roman avec ajout d’une tour qui servira de belvédère (selon les vœux de Strieve, fondateur du Club Vosgien). La nouvelle chapelle fut inaugurée le 12 octobre 1892.

Un sommet informel franco-allemand s’est tenu le 19 juillet 1983 à Dabo entre le président François Mitterrand et le Chancelier Helmut Kohl.

Site sacré des Vosges du nord, l’accès à la plateforme de grès offre une vue imprenable sur les vosges mosellanes et le plateau lorrain.

sources : Livre “Châteaux et Seigneurs, Histoires d’Alsace” par l’association de recherches médiévales aux Editions Coprur 1997,Wikipédia 2012.

Est-ce le fait d’avoir eu naguère comme illustre citoyen un pape, Léon IX, né en 1002 et mort à Rome en 1054, qui vaut toujours une curieuse et substancielle rente forestière aux habitants de Dabo, agréable station mosellane d’été, qui éparpille ses nombreux hameaux dans un beau paysage de prairies et de forêts aux confins de la Lorraine et de l’Alsace.En tout cas, les habitants issus d’ascendants domiciliés dans l’ancien comté de Dabo avant la fin de 1792 continuent de percevoir chaque année des “bois dits bourgeois”. Il s’agit de l’attribution gratuite, a chaque ménage, de huit sapins (quatre seulement pour les veuves) “sains et vifs” de 40 à 45 centimètres de diamètre. Les heureux bénéficiaires vendent généralement ces bois en décembre aux négociants et bénéficient ainsi d’une rente qui approcha les 3000 francs l’an dernier. L’administration forestière n’est pas parvenue à obtenir l’abolition de ce curieux droit d’usage dont l’origine repose pourtant sur un faux. Issue d’ancien usage féodaux, pris par les comtes de Dabo pour attirer et maintenir des colons sur leurs terres, cette concession ne se transforma en droit d’usage quà partir de 1808. A cette date le notaire de la commune voisine d’Abreschwiller présenta une copie certifiée par lui comme étant conforme à un titre de 1613 qu’il aurait découvert, lequel titre aurait défini exactement les droits que le comte de Dabo reconnaissait à ses sujets. L’administration des Eaux et Forêts a pu démontrer que l’acte du notaire était un faux; elle a néamoins perdu le procès qu’elle avait intenté à la commune. Un arrêt rendu en 1905 par la cour d’appel de Colmar a bien reconnu le faux, mais a admis qu’il avait eu et qu’il conservait une valeur d’usage. Cette interprétation davait être confirmée ultérieurement par la cour de Cassation. Il en a résulté pour l’administration des Eaux et Forêts l’obligation – l’une des plus belles de l’Est – puisqu’elle continue à subir cette saignée annuelle. C’est d’ailleurs une des tâches les plus énormes du service forestier nancéen : réaliser la conversion de 215.000 ha de taillis sous futaie des forêts communales, dont l’état médiocre n’est pas dû au sol mais à la pratique des affouages (1), moins exigeants toutefois que les droits d’usage de Dabo. Admise à force de persuasions, cette conversion, qui n’est pas terminée, n’a malheusement été amorcée que tardivement. Il s’agit poutant d’une fraction importante de la forêt lorraine, laquelle s’étend sur un peu plus de 850.000 ha (soit 36% de l’ensemble du territoire régional et 7% de la superficie forestière française). Mais les productions de cette forêt restent insuffisamment exploitées sur place. Un récent débat aux assemblées régionales a montré que le secteur “bois” pourrait créer un minimum de 2.000 à 4.500 emplois nouveaux d’ici 1980.

(1) Droit de prendre du bois de chauffage ou de construction dans une forêt dont on n’est pas propriétaire. (René BOUR dans LES ECHOS du 18/05/1978.)

Règlement Forestier de 1613

Article 10 – “Nos sujets des communes de Dabo et Engenthal ayant seuls le Droit de recevoir de nos forêts le bois dit (bois) de bourgeois, fixé annuellement à huit arbres Sapins par ménage et quatre seulement aux Veuves qui tiendront et conduiront le Ménage. Considérant que ce Droit qui est établi depuis des siècles peut devenir abusif et causer la dégradation et peut-être la ruine d’une partie de nos forêts, en ce que ce sont des Sapins Vifs qui leur sont délivrés. Dans l’intérêt et des dits sujets et de leur postérité Nous ordonnons :

- à nos officiers de justice, Maires et forestiers de tenir Rigoureusement la Main à ce qu’aucun Etranger ne vienne s’établir dans ces Deux Communes sans avoir obtenu l’autorisation prescrite par l’article trois du présent règlement ;

- à ce qu’il soit délivré aux dits bourgeois et Veuves les huit et quatre arbres (de) sapins vifs, autant cependant que les forêts le permettront et, lorsque nos forestier en reconnaîtront l’Impossibilité, ils ne délivreront que des arbres sapins Viciés ;

- que tous les Enfants des bourgeois des Communes de Dabo et d’Engenthal qui s’y établiront jouiront comme leurs Ancêtres du dit Droit de recevoir ces huit arbres par année ;

- Et le prix de chaque Arbre demeurera fixé comme d’ancienneté à sept schillings indépendamment du Stockgeld à payer de suite à nos forestiers.

La Tradition du Bois Bourgeois.

“Il y aura le bois bourgeois à DABO tant qu’il y aura des arbres.”

La forêt a toujours joué un rôle essentiel dans la vie économique des Daboisiens. Aujourd’hui encore une étendue verdoyante de 4000 hectares entoure le Rocher de Dabo. Sa gestion domaniale n’est d’aucun apport direct pour la commune. Cependant, une partie de la population, 30 % en 1996, (” les usagers “), jouit encore dans cette forêt de droits considérables, strictement individuels, qu’on appelle communément les droits d’usage, dont le plus important est le ” Bois Bourgeois “.

Qu’est-ce-que le Bois Bourgeois ?

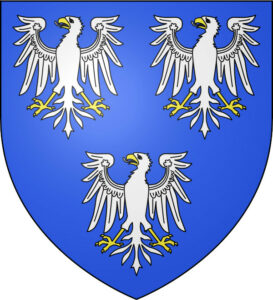

Un privilège rare en France, que la commune de Dabo est seule à partager avec la commune voisine d’Engenthal dans le Bas-Rhin ; droit séculaire qui autorise les descendants mâles des familles habitant Dabo avant 1793 ou venus s’établir dans le comté avant le 14 février 1817, à recevoir chaque année un lot de résineux sur pied et ” vifs “, sélectionnés par les agents de l’Office Nationnal des Forêts lors des journées de martelage. Ces lots sont répartis au sort entre les ayants droit inscrits sur l’état matricule pendant le tirage qui a lieu chaque année après le 11 novembre dans la salle ” Comtes de Linange “. Le souvenir de ces Comtes de Linange-Dabo est toujours vivace dans la commune usagère de Dabo. Au 17ème siècle, pour attirer et garder les gens dans leur comté “au sol ingrat rocheux ou sablonneux et au climat si rude”, ces Comtes ont accordé aux habitants des libertés qu’ils transcrivirent dans des ordonnances forestières dont la plus importante date du 27 juin 1613. Elle énumère et codifie en 21 articles tous les droits d’usage et règle encore aujourd’hui leur application.

Origine des droits forestiers.

Au 13ème siècle, le comté de Dabo passa dans la famille des Linange. Frédéric III, mari de la nièce de l’évêque de Metz, se reconnaît vassal de l’évêque de Strasbourg. Il fonde la branche ” Vieux Linange ” ou ” Dabo-Linange “. En 1541, la maison de Linange se sépara en deux branches, les Linange-Harenbourg et Linange-Falkenbourg. La comté restera indivis jusqu’en 1613.

Le comté a été maintes fois dévasté : au 13ème siècle, au 15ème siècle, au 17ème siècle, suite à différentes guerres.

Au 16ème siècle, alors que le comté venait d’être ravagé, les seigneurs, pour repeupler le comté et attirer des colons, accordèrent de nombreux droits forestiers aux habitants.

Le règlement forestier le plus ancien dont on peut avoir connaissance date de 1569, il contient également un code de bonne conduite. Ce règlement est presque totalement reproduit dans celui de 1594. Il devait être lu chaque année aux sujets par les représentants des comtes.

Les forêts étant fermées du 11 novembre au 23 avril, c’est-à-dire, pour les habitués : de la Saint-Martin à la Saint-Georges. Couper des arbres était interdit sous peine d’amende, allumer un feu en forêt pour faire des cendres et du charbon nécessitait une autorisation.

Les voituriers du village de Dabo, afin de pouvoir maintenir en état leurs équipages recevaient tous les ans, gratuitement, chacun, 30 sapins à employer à leurs scieries ou autrement. Le maire et les forestiers recevaient chacun 5 arbres de plus, les manœuvres 8 sapins, les tourneurs et les cuveliers le bois nécessaire à leur travail.

Il était par contre interdit de chasser et de pêcher, de prendre des porcs étrangers pour les mener à la glandée.

Les comtes qui étaient luthériens n’obligèrent pas leurs sujets à pratiquer leur foi mais ils imposèrent sous peine d’amende d’assister aux offices et de recevoir les sacrements.

En 1613, l’indivision du comté pris fin, en 1614 ainsi qu’en 1628 un nouveau règlement paru, il introduisit de nouvelles dispositions : les veufs et veuves voient leurs droits diminués de moitié : 4 arbres au lieu de 8. Tous les sujets du comté de Dabo auront droit au bois nécessaire à la construction, mais il ne devra être réservé qu’à cet usage avec interdiction de le transformer en bois de menuiserie pour des aménagements intérieurs.

Une copie du règlement a été authentifiée par Billaudet le 20 août 1789 : 6 feuilles en mauvais état, sous forme de cahier. Une large tâche de graisse macule ce document car il avait servi à recouvrir des pots de lait. C’est pourquoi on l’appelle familièrement ” Butterhaffen “. Il n’a été produit qu’en 1808.

Durant la guerre de Trente Ans, au XVIIème siècle, les Suédois ravagèrent le comté. On pense qu’à la fin de cette guerre seules quelques masures composèrent encore Dabo. Après les grandes guerres du XVIIème siècle, Dabo complètement ruiné ne se composait plus que d’une quarantaine de maisons.

Les comtes de Linange avaient fui le comté pour se réfugier en Allemagne dans leurs possessions. Ce sont leurs baillis qui administrèrent le comté. Mais pour repeupler et attirer de nouveaux colons ils firent de nombreuses concessions sous forme de ” baux emphytéotiques et d’acensements “.

Dabo se développa donc rapidement dès le début du XVIIIème siècle grâce à divers avantages concédés. Des colons affluèrent de France, de Suisse, d’Allemagne, d’Alsace et de Lorraine.

L’ application actuelle de ces droits.

Chaque année à la mi-novembre, les deux jours ouvrables qui suivent le 11 novembre, le tirage du Bois Bourgeois devient une véritable institution.

L’heureux usager, devra, avant de se voir attribuer son lot, s’acquitter d’une taxe d’inscription calculée sur le cours du Deutschmark. Il pourra alors procéder au tirage de son lot de bois, soit 8 arbres sains et vifs sur pied cubant 12 m3 sur écorce. A l’issue du tirage, les ayants droit monnayent leur lot en les vendant séance tenante aux différents marchands de bois et scieurs présents dans une salle voisine. La valeur moyenne des lots se situe entre 3500 et 3800 Francs. Certains lots sont mieux constitués que d’autres, leurs propriétaires en tirent un bénéfice plus conséquent. Dehors, la rue se met au diapason avec ses stands de toute sorte, car c’est jour de fête dans le village. Le Bois Bourgeois semble encore avoir de beaux jours devant lui : ” autant cependant que les forêts permettront ” ont précisé les comtes de Linange. La forêt daboisienne s’étend sur plus de 4000 hectares. En 1996, 5860 arbres ont changé de propriétaires soit 8790 m3 de bois.

De nombreuses fois contesté.

Au fil des ans, ce droit au Bois Bourgeois a souvent été contesté, rarement supprimé, si ce n’est pendant la dernière guerre. Au cours du XIXème siècle, les habitants de Dabo défendirent ces acquis forestiers, toujours avec beaucoup de vigueur et de ténacité. Au cours du XIXème siècle, la commune fut menée à un long combat pour conserver ses droits forestiers.

Le tribunal de Sarrebourg, dans son jugement du 27 février 1794 (9 ventôse II ), a reconnu certains droits aux habitants : droit de marnage, droit au bois mort et droit de vaine pâture. Les lois de ventôse ordonnèrent aux communes de produire leurs titres devant les conseils de préfecture, sous risque de déchéance.

Les habitants de Dabo avaient envoyé des délégués à Amorbach afin de rechercher dans les archives les titres de droits forestiers. La chancellerie fit plusieurs envois de documents à Nancy. Burranbino, chargé de la défense des habitants et de leurs intérêts a produit devant le Conseil de Préfecture une copie de ce fameux règlement forestier de 1613.

L’arrêté de 1809 reconnaît un droit de pâturage et de panage, l’obtention de bois de chauffage et de construction, les bois de bourgeoisie aux communes de Dabo et d’Engenthal ; il fut rendu exécutoire par approbation ministérielle en 1812. Ce règlement sur les droits d’usage fut publié en 1822.

Les usagers seront les descendants des bourgeois sous l’Ancien Régime et ceux établis avant 1817 qui auront payé un droit de 30 Francs.

Les communes protestèrent contre ce règlement qui dans son ensemble ne leur était pas favorable ; il fut rapporté lors de la publication de Code Forestier de 1828.

Les filles épousant un non-usager ne peuvent lui conférer les droits, ni à leurs enfants, mais par contre une fille les confère à ses enfants naturels. Jusqu’en 1851 furent seul admis au Bois Bourgeois les habitants de Dabo et de la Hoube, les autres annexes en étaient exclues.

Le premier projet de cantonnement fut ordonné en 1828 peu après la promulgation du Code Forestier, mais auparavant un arpentage de la forêt et une enquête sur les droits avant la révolution furent nécessaires. L’administration maladroite mis tout le pays en émoi et lors des événements politiques de 1848, les habitants de Dabo pillèrent les archives de l’Inspection des Forêts à Abreschviller et se rendirent sous les murs de Sarrebourg où ils se trouvèrent face à la garde nationale. Après des pourparlers, les mutins se retirèrent après distribution des vivres. Les opérations de cantonnement des droits d’usage furent reprises après la nomination d’une commission en 1857. Les communes usagères protestèrent énergiquement contre les projets de la commission et leur supplice fut adressée à l’empereur Napoléon III en 1867, qui la rejeta. La commune de Dabo repoussa les propositions de cantonnement qui lui avaient été faites (1350 hectares).

Après l’annexion, les tentatives de cantonnement furent suspendues pour ne pas mécontenter la population, mais l’administration usa de toutes les tracasseries pour brimer les usagers. Excédés, la commune de Dabo et les usagers intentèrent en 1883 un procès à l’Etat en répartition des préjudices subis, mais ils furent déboutés. Ultérieurement, à la suite d’une deuxième action en justice, le tribunal de Saverne admit que les droits d’usage étaient individuels et non communaux, thèse sur laquelle l’a administration française s’était déjà fondée pour refuser du bois à la commune. La cour suprême de Leipzig annula l’arrêté et confirma les droits collectifs en 1900. Les habitants d’Engenthal en 1891 réclamèrent devant le tribunal de Saverne l’application intégrale du règlement de 1613 ; l’administration leur opposait que celui-ci était faux et que leurs droits étaient limités aux ordonnances de 1569 et 1628. L’a administration s’attacha les services de Bresslau, professeur d’histoire de l’université de Strasbourg, qui dans son rapport du 13 avril 1897 attesta de la fausseté du règlement de 1613 ; le tribunal en fut convaincu. La commune d’Engenthal fit appel et s’adressa à Pfister pour une contre expertise. Le rapport de Pfister conclu que le titre lu 27 juin 1613 était un faux, car l’original n’a pu être écrit qu’en Allemand. Il s’agissait d’un projet de règlement non exécuté qui, avec le temps, a passé pour un règlement et a été tenu à jour par la chancellerie. Le titre de 1613 ne faisait que confirmer les droits que les usagers possédaient avant la Révolution.

Les habitants d’Engenthal et par la même occasion ceux de Dabo se virent confirmer leurs droits par l’arrêt de la Cour de Colmar le 7 février 1905 et par la Cour de Leipzig le 26 février 1906. Elle fixa les modalités d’attribution des droits d’usage presque semblables à celles définies par les comtes.

Les droits accordés sont les suivants :

- – le droit au bois mort délivré à titre gratuit,

- – le droit du bois de chauffage vert dont les Eaux et Forêts peuvent réclamer la valeur commerciale,

- – le droit au bois de marnage (et pour bardeaux) après fourniture d’un devis régulier,

- – le droit au Bois Bourgeois (huit arbres résineux annuellement, quatre pour les veuves), dont le tronc doit avoir à hauteur d’homme un diamètre d’au moins 40 cm,

- – le droit au bois de travail pour les artisans dans la limite de leurs besoins annuels moyennant une taxe ne pouvant dépasser la valeur vraie du bois,

- – le droit exclusif d’achat de tout le bois de feu,

- – le droit de pâturage pour le gros bétail,

- – le droit de panage pour les porcs,

- – le droit de recevoir les chablis.

Pour jouir de ces droits, droits individuels et droits collectifs, les ayants droit doivent verser des redevances à la caisse de l’Etat.

En 1909, de nouvelles propositions de cantonnement furent déposées, toujours repoussées par la commune. Bien qu’elle fut condamnée à subir le cantonnement par jugement, elle continua à défendre les intérêts de ses administrés. Les faits de guerre interrompirent les opérations malgré le rapport Endrès.

L’administration reprit après la Première Guerre Mondiale une action en justice contre la commune et nomma un nouvel expert : M. Huffel, sous-directeur de l’école nationale des Eaux et Forêts à Nancy qui publia ses travaux dans l’ouvrage : Le comté de Dabo dans les Basses Vosges. Le projet soumis par Huffel lésait gravement les usagers, car comparativement aux trois projets précédants (5 juillet 1861, 1909, rapport Endrès), une surface moins grande et de moins bonne qualité était proposée, bien qu’il fût rajouté une certaine somme d’argent soumise à toutes les fluctuations monétaires. Pour défendre les droits d’usage, un syndicat fut constitué sous la direction du curé de la Hoube. Le curé conduisit une délégation d’usagers à Paris où elle fut reçue le 26 décembre 1923 par le ministre de l’agriculture qui promis d’envoyer un inspecteur général à Dabo pour examiner la situation.

Le conseil municipal et le comité du syndicat, dans une délibération du 31 août 1924, autorisaient l’administration pour une durée indéterminée à faire entrer dans les lots des usagers des arbres de plus ou moins de 40 cm de diamètre à hauteur de poitrine, mais avec respect du cubage prescrit par le jugement de 1905.

Le 28 novembre 1924, le ministre de l’Agriculture donna à la commune un délai jusqu’au 1er avril 1925 pour soumettre à l’administration forestière une proposition de transaction relative au procès en cantonnement devant le tribunal de première instance de Saverne. Une prolongation jusqu’au 1er juillet fut accordée suite à la démission du maire.

L’administration forestière repoussa en Mars 1926 la proposition de la commune d’exclure du Bois Bourgeois les célibataires de moins de 35 ans. En mai, le ministre estime que les propositions des communes n’étaient pas acceptables et en conséquence l’instance serait reprise en commençant par la commune d’Engenthal.

Les événements n’ont pas permis à l’administration de faire ses projets.

Durant l’occupation allemande, le tirage du Bois Bourgeois fut supprimé et chaque ayant droit perçu une indemnité annuelle de 200 DM dont étaient déduits 10 DM pour les frais d’abattage et de façonnement du bois que les Allemands s’approprièrent pour l’effort de guerre.

Le tirage du bois comme il se pratique aujourd’hui n’a été réintroduit qu’en 1946.

Des réactions actuelles.

Monsieur Stablo, l’Ingénieur de l’ONF de Sarrebourg estime à cet égard que l’instance juridique de Colmar a fait preuve de beaucoup de mansuétude, la solution adoptée apparaissant à ses yeux comme ” la plus sage pour calmer les esprits “.

Et de fait les esprits s’étaient échauffés, surtout ceux de l’administration forestière qui n’était pas d’accord avec ces droits affirmant hautement qu’ils reposent sur un faux (la copie de Billaudet). Elle était naturellement intéressée en premier chef par leur abolition. Elle estimait qu’elle supportait seule tous les inconvénients liés à l’exercice de ces droits sans en tirer le moindre avantage. La municipalité, quant à elle, ne veut rien entendre, se référant aux arrêtés et jugements, et arguant que l’usage et la pratique plusieurs fois centenaires confèrent à ces droits une valeur authentique et force de loi. Et de fait, M. Stablo, pour calmer le jeu, a affirmé que l’ONF respectera dorénavant les droits d’usage mais qu’en aucune façon il ne les étendra. Les relations commune-ONF sont par ailleurs excellentes.

Quels sont les usagers de Dabo ?

Pour être usager de Dabo, il faut :

– avoir la nationalité française et habiter Dabo,

– descendre d’ancêtres habitant Dabo ou Engenthal avant 1793, ou être venus s’établir dans le comté avant le 14 février 1817 et avoir payé avant 1824 un droit d’entrée,

– être majeur au sens du Code Civil, c’est-à-dire avoir 18 ans résolus au 1er janvier de l’année du premier exercice des droits, et être chef d’un ménage propre et indépendant,

– avoir payé les redevances fixes annuellement exigées.

Cas des célibataires du sexe féminin et des descendants des familles établies dans le comté entre 1793 et 1817 : ces usagers participent à tous les droits généraux, à l’exception du droit au Bois Bourgeois.

Cas des veuves jusqu’à remariage : elles participent pour moitié au droit du Bois Bourgeois et à la totalité des droits généraux.

Femmes abandonnées et dont le mari a disparu : ces personnes peuvent être admises au droit des veuves, à la condition que l’époux ait disparu depuis plusieurs années sans avoir donné signe de vie. En cas d’abandon intentionnel, et si le mari vit ailleurs, la femme ne peut pas être admise aux droits.

Divorce et remariage des veuves : le divorce de la femme, même à son profit, et le remariage avec un non-usager entraîne pour elle la perte de tous ses droits ainsi que sa radiation.

Habitation et ménage, cas de l’usager marié : d’une manière générale, il est indispensable d’avoir un domicile réel à Dabo et d’y tenir ménage régulièrement.

Cas de l’usager célibataire et de l’usager vivant seul : il doit habiter la commune usagère et avoir en principe son activité dans les limites du périmètre défini par les villes de Sarrebourg, Saverne, Molsheim et Schirmeck (toutes incluses ), à la condition de revenir au moins chaque fin de semaine et le dimanche à Dabo, et de n’occuper sur son lieu d’emploi qu’un gîte précaire mis à la disposition par l’employeur.

Absence: toute absence de trois mois et plus entre les dates des deux tirages successifs entraîne la perte des droits de l’exercice par la radiation de l’usager sur l’état annuel.

Ces conditions s’appliquent également aux usagers d’Engenthal.

Conclusion.

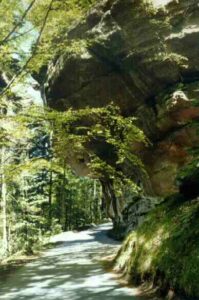

Comme nous pouvons le constater, les conditions posées pour avoir droit au Bois Bourgeois sont très restrictives. Les droits forestiers et particulièrement le droit au Bois Bourgeois ont entraîné chez les Daboisiens comme un repli sur eux-mêmes, longtemps peu ouverts sur l’extérieur. D’ailleurs, pendant très longtemps il n’y avait pas de route bien praticable pour accéder à ce comté, devenu aujourd’hui un passage très sollicité pour aller en Alsace.

Les Daboisiens faisant partie des ayants droit ont aussi coutume de créer dans leurs maisons une sorte de petit studio pour y installer leurs fils et les déclarer indépendants de manière à ce qu’ils bénéficient des droits forestiers. Nous pouvons aussi nous interroger sur l’éventuel remariage des veuves qui n’est probablement pas courant. Peut-être, en effet préfèrent-elles vivre en concubinage et ainsi continuer à être usagères, à moins bien sûr que leur compagnon ne soit lui-même un usager.

En résumé, la commune de DABO a longtemps défendu ses droits, sans jamais se lasser des procès, des remises en cause, mais a toujours revendiqué ces avantages avec beaucoup de vigueur.

Cette controverse portait donc sur un manuscrit dressé en août 1789 par un notaire, Maître Billaudet Il certifia le document conforme à l’original du 27 juin 1613, celui de Jean Ludwig et Philippe Georges, Comtes de Linange et Dabo.

Cette copie porte encore le nom de ” Butterhaffen ” ou ” pot de beurre ” : pendant la Révolution française, au moment de l’abolition des privilèges, ce parchemin échappa à la sagacité des révolutionnaires, la femme du maire l’ayant soustrait à leur regard après l’avoir posé sur un pot de beurre : celui-ci y laissa l’empreinte.

Cette anecdote se transmet de père en fils et fait partie intégrante de l’histoire daboisienne.

La forêt de Dabo et l’abbaye de Marmoutier

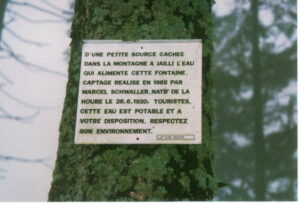

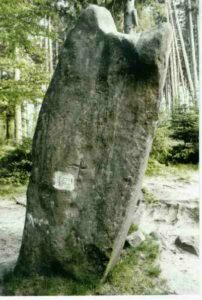

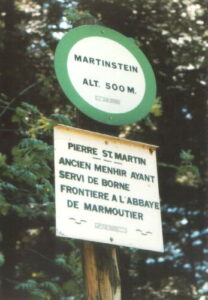

Dans la forêt de Dabo on trouve des bornes forestières.

Une borne forestière dressée à 490 m d’altitude, aujourd’hui à la limite des communes de Dabo et d’Haselbourg d’une part et de Haegen (67) d’autre part, en limite de la forêt de l’abbaye de Marmoutier (67) avant la Révolution. Elle porte deux dates : 1750 et 1828 (abornement de la forêt voisine “de Lamarck”) , un numéro “223” (abornement de la forêt domaniale d’Haselbourg en 1857) et l’inscription “Martin Stein”. Elle est érigée au lieu-dit la Pierre Saint-Martin (en référence au saint patron de Marmoutier) , appelé aussi Gedeckter Markstein ou Gedeckerter Martinstein (pierre-borne couverte) ensemble de deux blocs de rochers de forme triangulaire réputés localement pour être, selon les uns les restes d’une “table géante”, selon les autres une sépulture mégalithique. Le premier, haut de 155 cm (la=220 ; pr=45) , porte plusieurs croix gravées et l’inscription “St Martin Stein, 1747” ; le second, haut de 115 cm (la=155 ; pr=40) ne porte aucune inscription. L’ensemble peut être rapproché du Sattelfels, au nord-est du territoire de la commune voisine de Dabo : menhir (?) devenu une borne aux armoiries de l’abbaye de Marmoutier et portant aussi la date de 1747.

Quelques précisions sur la région de DABO.

Dans le massif gréseux des Vosges, les puissants rochers ruiniformes perchés au sommet des monts ne sont pas rares et beaucoup de châteaux médiévaux s’y sont accroches comme des nids d’aigles. Parmi les nombreux exemples qu’on peut citer dans les Vosges du Nord (Bitche, Falkenstetn, La Petite Pierre, Le Haut-Barr ), Dabo parait au premier rang: son colossal rocher est le plus imposant de tous, c est de cet observatoire titanesque que s’emparèrent les Étichonides, composant la plus illustre famille d’AIsace aux X e et XI e s. D’Eberhard, comte de Nordgau, mort en 966, époux de Liutgarde, princesse de la première dynastie ducale de Lorraine est issu le nombreux lignage de ceux qui deviendront les comtes d’Eguisheim et de Dabo. Brunon de Dabo, l’un de leurs cadets, fut évêque de Toul avant de devenir le grand pape saint Leon IX (1048-1054). A l’extinction de la branche aînée des Eguisheim-Dabo (en 1089), le château passa sous le contrôle des évêques de Metz. Le comte Hugues IX (vers 1137-1178) passe pour être celui qui construisit, au sommet du célèbre rocher dominant le Brinzthal, le nouveau château de Dabo. Le vieux château dominant la vallée de Walscheid où Brunon, le futur pape, est peut-être né ,aurait été abandonné à cette époque .Quand la dernière héritière, Gertrude s’éteignit en 1225, I’évêque de Metz, Jean d’Apremont, tenta d’arracher la seigneurie au mari de la défunte , le comte Simon de Limange. Une longue guerre de succession s’ensuivit, riche en péripéties, qui entraîna le démembrement du comte de Dabo, mais la forteresse entourée de ses forets demeura finalement aux mains des Linange. Le château n’eut pas à souffrir de la guerre de Trente ans, mais celle de Hollande eut raison de lui .Après un siège en règle , les Français conduits par le brigadier Bois-David, sous les ordres du lieutenant-général M. de Monclar, s’en emparèrent en mars 1677. Le maréchal de Crequi, qui vint lui-même a Dabo après la prise du château, impressionne par l’importance stratégique du site, forma le projet d’augmenter les fortifications mais finalement l’ordre fut donné par Paris de raser le château. Le 13 novembre 1679, on fit sauter à l’explosif les fortifications et les logements, de telle sorte qu’il ne demeura plus qu’une plate-forme parfaitement nue et battue par les vents, celle-la même où l’on peut aller méditer de nos jours sur cet impressionnant vestige de la puissance des Eguisheim-Dabo. Même les ruines ont disparu. Les matériaux ont été remployés dans la construction de la chapelle néo-romane dédiée à saint Leon IX, édifiée a l’emplacement du château en 1890, remplaçant une autre petite chapelle construite en 1826. Pour se faire une idée de ce qu’était autrefois cette espèce de Wartburg lorraine qui eût tente le burin d’Albert Durer, il faut se reporter aux gravures du XVIIes., exécutées avant la destruction, celle en particulier de Merian, et surtout à deux remarquables vues du château dessinées lors du siège de 1677 par un ingénieur militaire, conservées au dépôt des fortifications à Paris :elles nous montrent la silhouette fantastique du rocher charge d’un bloc compact de logis que la nature seule paraît fortifier. Sous le rocher de la tête de mort, on a souvent cherché un trésor. Le château des comtes de Dabo fut brulé en 1679. On racontait que, sous une pierre, un grand trésor était enfoui. Mais les hommes les plus forts du pays s’échinèrent en vain à la soulever. Un jour, deux étrangers vinrent et déterrèrent le trésor. Il leur fallut sept mulets pour l’emporter. Ils donnèrent deux bœufs à un paysan qui les avait aidés.Le château de Dabo soutint en 1677 un siège resté fameux. La place dut se rendre, mais ses défenseurs avaient jeté du haut des murs, sur les assiégeants, une chèvre morte. Elle tenait entre ses pattes une quenouille qui portait ces mots :

Quand la chèvre filera Dabo se rendra

Galerie du village de DABO